Forschung

Digitale Formate in der Zusammenarbeit zwischen Familien und Kindertagseinrichtungen - Reproduktion von Ungleichheit oder Egalisierung? (DigiFo)

Angesichts der hohen sozialen Selektivität des deutschen Bildungssystems sind die Bildungs- und Integrationserwartungen auch an Kindertagseinrichtungen (Kitas) in den letzten Jahrzehnten gestiegen. Die Zusammenarbeit mit Eltern wird dabei als ein zentrales Qualitätsmerkmal pädagogischer Arbeit betrachtet (u.a. Roth, 2022). Pädagogisch-programmatisch wird diese als Bildungs- und Erziehungspartnerschaft (BEP) ausformuliert. Durch einen intensiven partnerschaftlichen Austausch und die Abstimmung von Bildungs- und Erziehungszielen sollen u.a. Bildungsungleichheiten reduziert werden. Allerdings konnte bislang nicht eindeutig nachgewiesen werden, dass bzw. wie eine solche Zusammenarbeit zum Abbau von Bildungsbenachteiligungen beitragen kann. Vielmehr zeigen einige Studien, dass sich in der alltäglichen Zusammenarbeit Ungleichheiten auch reproduzieren können (Betz & Bollig, 2023; Bischoff-Pabst, 2020; Cloos et al., 2018).

Gleichzeitig spielen Digitalisierungs- und Technisierungsprozesse zunehmend eine wichtige Rolle in pädagogischen Handlungsfeldern (z.B. Knauf, 2023). Digitalisierung wird als technisch-sozialer Wandel verstanden, der mit tiefgreifenden Transformationsprozessen einhergeht. Digitale Formate in Kitas – Softwarelösungen, die u.a. zur Kommunikation mit Eltern eingesetzt werden, sogenannte Kita-Apps – verändern, so die These, die organisationale und pädagogische Praxis. Sie versprechen zudem, Zusammenarbeit zu verbessern (z.B. durch leicht zugängliche Informationen) und Ungleichheiten besser begegnen zu können (z.B. durch die Aufhebung von sprachlichen Hürden).

Obwohl die Verbreitung von Kita-Apps in Deutschland gegenwärtig rasant zunimmt (Reichert-Garschhammer et al., 2025), liegen bislang nur wenige Studien zu ihrer Beschaffenheit und ihren Auswirkungen auf das Handeln von pädagogischen Fachkräften sowie auf (sozial unterschiedlich positionierten) Eltern oder auf die Praxis von digitaler Zusammenarbeit vor (Stratigos & Fenech, 2021). Außerdem ist nichts darüber bekannt, inwiefern durch digitale Formate in der Zusammenarbeit (bildungsbezogene) Ungleichheiten aufgebrochen werden können.

Erkenntnisinteresse

An dieser Stelle setzt das Projektvorhaben an: Zur Analyse von Digitalisierungsprozessen in der Zusammenarbeit zwischen pädagogischen Fachkräften und Familien in sozialen Ungleichheitsverhältnissen werden sowohl die digitalen Formate selbst, als auch deren multiple Einbindung in den pädagogischen und organisationalen Alltag in den Blick genommen und auf ihre Ungleichheitsrelevanz hin befragt.

Fragestellungen

Untersucht werden erstens die Beschaffenheit und (intendierte) Wirkungsweisen von Kita-Apps:

- Wie werden Familien (Mütter, Väter, Sorgeberechtigte, Kinder) und pädagogische Fachkräfte durch solche Apps adressiert/differenziert und welche normierenden Effekte werden dabei sichtbar?

- Wie werden Vorstellungen von guter Zusammenarbeit, guten Eltern oder professionellem Handeln von pädagogischen Fachkräften durch die Apps konstruiert?

- Inwiefern zeigen sich Verschränkungen mit wissenschaftlichen Diskursen zu Zusammenarbeit oder mit pädagogischen Programmatiken wie der BEP?

Zweitens wird die Einbindung der Apps in den Kita-Alltag in den Blick genommen:

- Wie wird die App-Nutzung zur Kommunikation mit Familien von Trägern, Leitungskräften und pädagogischen Fachkräften erlebt und gestaltet?

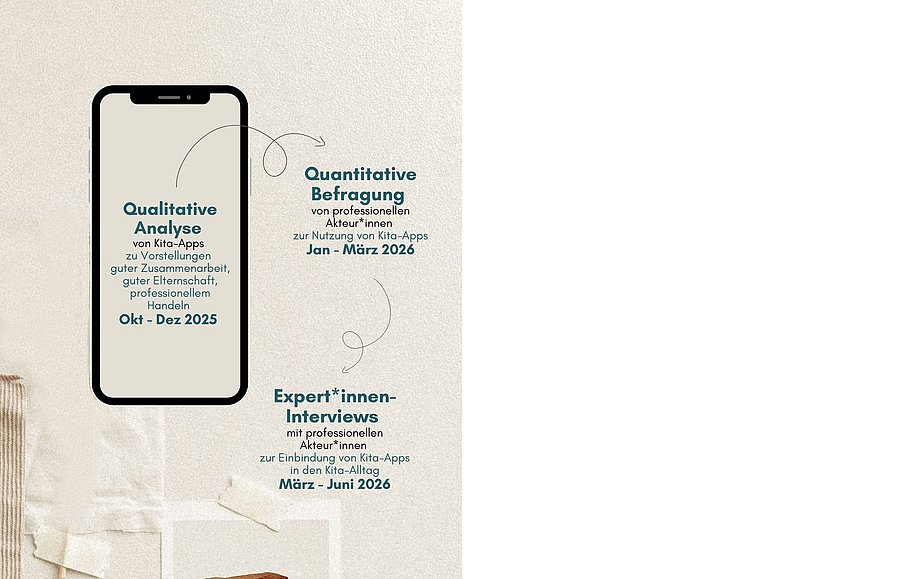

Methodisches Vorgehen

Ziele des Forschungsprojekts

Für die Forschung wird besonderes Augenmerk auf den Erkenntnisgewinn zu potenziell ungleichheitsreproduzierenden und/oder egalisierenden Mechanismen in und durch Digitalisierungsprozesse an der Schnittstelle zwischen Familie und Kindertageseinrichtung gelegt. Darüber hinaus leistet das Projekt einen Beitrag zur Erforschung (früh-)pädagogischer Professionalität – auf der Ebene von Programmatik und Praxis – im Kontext von Datafizierung und digitalen Wandlungsprozessen.

Für die pädagogische Praxis trägt das Vorhaben zur notwendigen theoretischen und empirischen Unterfütterung von Professionalisierungsprozessen in einer durch Ungleichheitsverhältnisse geprägten Migrationsgesellschaft im digitalen Zeitalter bei. Durch Erkenntnisse über die Beschaffenheit von Kita-Apps, ihr Potenzial sowie ihre Grenzen, können pädagogische sowie organisationale Prozesse des Zusammenarbeitens in der Frühpädagogik u.a. differenz- und ungleichheitssensibel gestaltet werden.

Kontakt zu Projektleitung

bischoff [at] uni-wuppertal.de

Kontakt für Projekinformationen

mchrist [at] uni-wuppertal.de

Literatur

Betz, T. & Bollig, S. (2023). Bildungs- und Erziehungspartnerschaften in der frühkindlichen Bildung. Doing Collaboration als Konzept zur Erforschung eines Programms. In R. Schelle, K. Blatter, S. Michl & B. Kalicki (Hrsg.), Qualitätsentwicklung in der Frühen Bildung. Akteure - Organisationen - Systeme (S. 200–227). Beltz Juventa.

Bischoff-Pabst, S. (2020). Selbstpositionierungen von Eltern in der ‚Zusammenarbeit‘ in Kindertageseinrichtungen. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 40(4), 263-279.

Cloos, P., Gerstenberg, F. & Krähnert, I. (2018). Symmetrien und Asymmetrien. Verbale Praktiken der Positionierung von Eltern und pädagogischen Fachkräften in Teamgesprächen. In C. Thon, M. Menz, M. Mai & L. Abdessadok (Hrsg.), Kindheiten zwischen Familie und Kindertagesstätte. Differenzdiskurse und Positionierungen von Eltern und pädagogischen Fachkräften (S. 49-74). Springer VS.

Knauf, H. (2023). Kindertageseinrichtungen im digitalen Wandel. Kita Fachtexte, 2, 5-20.

Reichert-Graschhammer, E., Knoll. S., Helm, J. Harbecke, L., Möncke, U., Holand, G. & Lorenz, S. (2025). KitaApps – Apps und Softwarelösungen für mittelbare pädagogische Aufgaben in der Kita. Expertise. 3. überarb. Aufl. IFP-Staatsinstitut für Frühpädagogik und Medienkompetenz.

Roth, X. (2022). Handbuch Zusammenarbeit mit Eltern: Bildungs- und Erziehungspartnerschaft in der Kita. Herder.

Stratigos, T. & Fenech, M. (2021). Early childhood education and care in the app generation: Digital documentation, assessment for learning and parent communication. Australasian Journal of Early Childhood, 46(1), 19-31.